Toussaint, la fête de tous les saints

entre foi, mémoire et héritages

Chaque 1er novembre, la France s’arrête pour célébrer la Toussaint. Derrière cette journée fériée souvent associée à la visite des cimetières se cache une fête d’une profonde portée spirituelle. La Toussaint, ou “fête de tous les saints”, relie les vivants aux figures de sainteté, tout en témoignant d’une histoire religieuse riche et d’échos partagés à travers les traditions chrétiennes.

Bien avant de devenir une institution du calendrier civil français, la Toussaint fut une célébration religieuse d’abord dédiée aux martyrs chrétiens, ces hommes et ces femmes morts pour leur foi durant les premiers siècles.

Dans les communautés du Proche-Orient et de l’Empire romain, on prit vite l’habitude de commémorer collectivement les martyrs dont le nom et la tombe étaient inconnus. À Antioche, dès le IVᵉ siècle, une liturgie honorait “tous ceux qui ont souffert pour le Christ”.

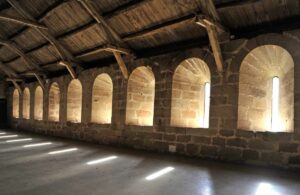

À Rome, l’histoire s’enracine dans un geste symbolique : en 610, le pape Boniface IV transforme le Panthéon, temple païen dédié à tous les dieux, en église consacrée à “Sainte-Marie et à tous les martyrs”. On y célèbre alors la fête le 13 mai. Ce transfert, du panthéon païen à la communion chrétienne des saints, marque un tournant spirituel majeur : l’universalité divine est désormais incarnée dans la multitude des témoins de la foi.

Deux siècles plus tard, sous le pontificat de Grégoire III (731-741), la fête est déplacée au 1er novembre. Ce choix n’est pas anodin : dans l’Europe médiévale, le passage de l’automne à l’hiver symbolise la fin d’un cycle et l’espérance d’une renaissance. Le pape Grégoire IV généralise la date à toute la chrétienté au IXᵉ siècle, donnant à la Toussaint sa forme actuelle : une célébration joyeuse et lumineuse de la “communion des saints”, cette multitude invisible qui relie le Ciel et la Terre.

Ainsi, la Toussaint n’est pas une fête de la mort mais de la vie éternelle, une invitation à se souvenir que la sainteté est une vocation universelle. Elle rappelle à chaque croyant que la sainteté n’est pas réservée à quelques figures canonisées, mais ouverte à tous ceux qui, dans le secret du quotidien, s’efforcent de vivre dans la foi, l’amour et la justice.

De la fête des saints à la mémoire des morts

La confusion entre Toussaint (1er novembre) et Commémoration des fidèles défunts (2 novembre) vient de la proximité des deux célébrations. Si la première exalte les vivants dans la gloire de Dieu, la seconde invite à prier pour les âmes du purgatoire, dans l’attente de la résurrection promise.

Cette distinction liturgique, claire pour l’Église, s’est estompée dans la culture populaire. Au fil des siècles, les fidèles ont pris l’habitude de fleurir les tombes à la Toussaint, profitant du jour férié pour honorer la mémoire de leurs proches disparus.

Le chrysanthème, fleur emblématique de la Toussaint en France, n’a à l’origine aucun lien religieux. Son usage s’est imposé pour des raisons à la fois pratiques, historiques et symboliques.

C’est d’abord une fleur d’automne : elle éclot naturellement à la fin d’octobre, résiste au froid, à la pluie et conserve longtemps ses couleurs éclatantes. Dans le gris de novembre, elle offre une touche de lumière et de vie persistante au cœur de la saison sombre.

Mais c’est surtout après la Première Guerre mondiale que la tradition s’est enracinée. En 1919, pour le premier anniversaire de l’Armistice, le président Raymond Poincaré appelle les Français à fleurir les tombes des soldats morts pour la patrie. Le chrysanthème, alors abondamment cultivé à cette période, devient la fleur du souvenir. Rapidement, cette pratique s’étend aux sépultures familiales et se confond avec la Toussaint, unifiant mémoire religieuse et mémoire nationale.

Son nom même en dit long : chrysos signifie “or” et anthos “fleur” — la “fleur d’or”. Dans de nombreuses cultures asiatiques, elle symbolise la longévité, la sagesse et l’immortalité. Au Japon, le chrysanthème est la fleur impériale, associée au soleil et à la renaissance. Ce n’est donc pas une fleur de deuil, mais au contraire une fleur de fidélité et d’espérance.

Si d’autres pays catholiques préfèrent les roses, les lys ou les œillets, la France a fait du chrysanthème sa fleur du souvenir, un signe d’amour durable pour ceux qui ne sont plus là.

Dans la tradition catholique, la Toussaint reste une fête d’obligation : les fidèles sont invités à assister à la messe. Le ton y est lumineux, tourné vers l’espérance. L’Évangile des Béatitudes, lu ce jour-là, proclame : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » La liturgie rend ainsi hommage à tous les saints reconnus et à tous ceux “que Dieu seul connaît”.

Dans l’Église orthodoxe, la fête de tous les saints est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. Cette date, choisie pour symboliser le fruit de la venue du Saint-Esprit, souligne que la sainteté est le prolongement naturel de la vie de l’Église. Chaque Église locale rend également hommage à ses propres saints — moines, martyrs, évêques, fondateurs — au fil du calendrier liturgique.

Les Églises protestantes, issues de la Réforme, ont pour leur part rejeté le culte des saints, jugé contraire au principe d’une relation directe entre le croyant et Dieu. La Toussaint n’est donc pas célébrée comme fête religieuse, même si certaines communautés luthériennes gardent une commémoration sobre des défunts, dans un esprit de mémoire et de reconnaissance.

Entre héritages religieux et traditions populaires

La Toussaint a aussi donné naissance à des traditions qui dépassent le cadre strictement chrétien. Dans le monde anglo-saxon, la veille de la Toussaint, appelée All Hallows’ Eve, a évolué en Halloween, fête d’origine celtique issue du Samhain, célébration du passage à la saison sombre.

Le christianisme a christianisé cette nuit pour en faire une préparation à la fête des saints, mais la dimension populaire, marquée par les symboles de la mort et de la peur, a survécu dans les cultures anglo-saxonnes et s’est répandue sous une forme ludique.

En France, si Halloween a retrouvé une certaine popularité, la Toussaint demeure avant tout un moment de recueillement et de transmission. Dans les villages et les familles, elle invite à entretenir la mémoire des générations, à fleurir les sépultures et à partager des temps de visite et de prière. C’est aussi, pour beaucoup, une fête discrète de la lumière au cœur des jours gris : un rappel que la mort n’est pas une fin, mais un passage.

Dans un monde sécularisé où les fêtes religieuses perdent souvent leur sens premier, la Toussaint conserve une profonde portée universelle. Elle relie le visible à l’invisible, les vivants aux disparus, le temporel à l’éternel. Célébrée dans la ferveur liturgique ou simplement dans le silence des cimetières, elle demeure un signe d’unité entre toutes les âmes, une invitation à croire en la continuité de la vie.