Les Sales bobines

Un nouveau podcast dédié au cinéma indépendant...

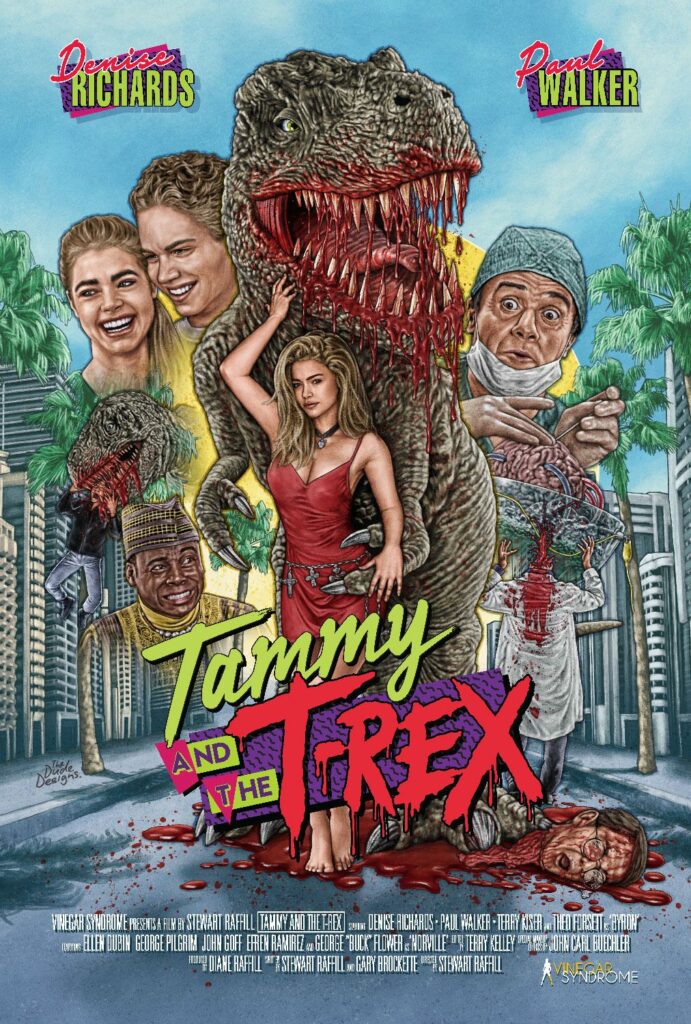

Pour le premier épisode de leur podcast Les Salles Bobines, Sacha, Clément et Julie se plongent dans Tammy and the T-Rex (1994), un objet filmique non identifié qui mélange teen movie, gore outrancier et humour involontaire. Derrière son apparence de nanar, ce film improbable révèle tout ce qui fait le charme et la bizarrerie du cinéma d’exploitation.

Trois passionnés de cinéma se présentent d’abord à l’auditeur : Sacha, libraire et dévoreur de films, Clément, professeur et écrivain féru d’expérimentations déviantes, et Julie, enseignante de français et fan d’horreur sanglante. Leur terrain d’exploration : Tammy and the T-Rex, réalisé par Stewart Raffill, un an après le triomphe de Jurassic Park. Mais ici, pas de budget colossal ni d’effets spéciaux révolutionnaires : juste un animatronique de T-Rex prêté pour un mois, et un scénario bricolé en une semaine.

Le point de départ est digne des plus folles séries B : Michael (un tout jeune Paul Walker, souvent torse nu) aime Tammy (Denise Richards, future star des années 90). Mais l’ex violent de la jeune fille orchestre une agression qui conduit Michael entre les mains d’un savant fou. Le cerveau du malheureux est transplanté… dans le corps du fameux T-Rex mécanique. Dès lors, l’histoire oscille entre romance contrariée, vengeance sanglante et comédie adolescente.

Cette prémisse absurde reflète parfaitement la logique d’exploitation : si l’on dispose d’un dinosaure mécanique, autant tourner un film autour de lui. Peu importe la cohérence, pourvu que l’on aligne des scènes marquantes.

Entre gore efficace et absurdités assumées

Longtemps invisible dans sa version intégrale, Tammy and the T-Rex a refait surface en 2019 grâce à une restauration en 4K qui a rétabli ses séquences sanglantes. Et c’est sans doute dans ce contraste entre gore spectaculaire et humour involontaire que réside l’intérêt du film.

Les effets spéciaux, souvent bricolés, surprennent par leur efficacité : extraction de cerveau réaliste, cadavres grouillant d’asticots, démembrements cartoonesques. Certaines scènes choquent encore par leur crudité, comme l’enterrement où un cercueil s’ouvre sur une dépouille en décomposition avancée. D’autres basculent dans le ridicule, tel le T-Rex passant un coup de fil avec des bras soudain interminables ou s’émouvant d’une fleur.

Autour de cette créature improbable gravitent des personnages caricaturaux : une infirmière sexy en porte-jarretelles qui roule des pelles au cadavre de Paul Walker, un meilleur ami noir réduit à des clichés homophobes, un duo de policiers crétins improvisant des gags hors-sujet. Chaque scène semble surgir d’une improvisation ou d’un hasard de tournage, sans logique narrative. Le podcast insiste sur ce sentiment d’accumulation gratuite, où les dialogues ne servent parfois qu’à meubler le vide.

C’est précisément ce qui fascine : le film oscille constamment entre comédie adolescente, horreur gore, parodie et non-sens total. On rit parfois avec lui, souvent de lui, mais jamais il ne laisse indifférent.

Un final entre malaise et culte instantané

Si l’on croit un instant à une fin tragique — le T-Rex abattu sous les balles —, Tammy and the T-Rex va encore plus loin dans l’absurde. Le cerveau de Michael est récupéré, placé dans un aquarium relié à une caméra et un micro. Denise Richards, en petite tenue, dialogue avec lui, lui verse du whisky directement sur les neurones et finit par exécuter un strip-tease suggestif. Le cerveau s’enflamme littéralement, déclenchant une métaphore d’orgasme visuel à base d’étincelles électriques.

Cette conclusion, à la fois vulgaire, malaisante et grotesque, condense tout ce qui fait l’essence du film : exploitation d’une actrice encore inconnue pour son physique, humour douteux, idées visuelles improbables et absence de véritable cohérence. C’est aussi ce qui a rendu le film culte, largement partagé sur Internet et célébré comme un « nanar parfait » par les amateurs de cinéma bis.

Pour Sacha, Clément et Julie, Tammy and the T-Rex n’est pas seulement une curiosité : c’est un véritable cas d’école. Il montre ce qu’il ne faut pas faire au cinéma — écrire à la va-vite, accumuler les incohérences, multiplier les clichés — mais il offre en contrepartie une liberté folle, où tout semble possible, quitte à sombrer dans le ridicule.

Avec ce premier épisode des Salles Bobines, le trio de podcasteurs signe une déclaration d’amour aux films marginaux, bricolés et souvent oubliés. Tammy and the T-Rex n’est pas un chef-d’œuvre, mais il illustre parfaitement la puissance d’attraction du cinéma d’exploitation : des images absurdes, des effets gore étonnants, des personnages caricaturaux, et au final une œuvre inclassable qui reste gravée dans les mémoires.

Entre fascination, rires et malaise, le film s’impose comme un « sale bobine » par excellence. Et c’est exactement ce que le podcast entend célébrer : ces films trop ratés pour être pris au sérieux, mais trop uniques pour être oubliés.